这个夏天,北工院的学子们背起行囊、走出课堂,将青春的汗水洒在京郊大地、社区街巷、田间地头。他们用脚步丈量乡土,用专业回应时代,用服务传递温度——从毛主席纪念堂的守护“思念的河”到清华园火车站“铁路上的党史课”,从农场大棚的“三维CT”到胡同墙绘的“文化上色”,从法治乡村的星火燎原到智慧农业的无人机巡航,从“星”宝贝的绘本共读到银龄老人的反诈课堂……一场场生动实践,一次次暖心相遇,北工院人以专业和热爱,书写了属于新时代青年的“实践答卷”。

铸魂 ——在红色足迹中淬炼初心

“微笑北工蓝”青年志愿者协会参与了毛主席纪念堂2025年第八批次志愿服务。志愿者们累计服务时长3864小时,接待团队4331个,帮扶使用轮椅、童车的群众186人次,解答问题13724个,接待瞻仰群众365271人次,发放留念票29235张。学校马克思主义学院教师担任实践思政导师,为志愿者们讲授现场思政课。志愿者们在服务中并肩协作,不仅用行动践行着志愿服务精神,更在红色实践中深化了对历史的认知与对使命的理解。他们以专业的服务和真诚的笑容,圆满完成了各项任务,用实际行动诠释了新时代北工院青年的责任与担当。

机电工程学院“青轨逐梦”实践队于7月15日—24日赴京张铁路清华园站开展实践。团队通过“聆听历史+专业服务+党史学习教育”三维联动,在展厅学习京张铁路全线走向与詹天佑主持修建的历史突破,聆听“铁路上的党史”,感受百年站房“自主创新、爱国奉献”的精神内涵;他们在文创展台讲解火车模型、徽章背后的历史,以“精益求精”的工业标准投入志愿服务。机电学院同步与旧址管理方共建“大学生文化实践基地”,计划开发多语种讲解、AR 轨道复原项目,推动文化传承常态化。

基础教育学院语文学会推普助力乡村振兴与文化建设团队赴北京市延庆区阜高营村开展实践。团队走访村委会了解村名与红色革命历史,参观乡情村史陈列室学习“状元文化”。实践中,制作董玉亭烈士事迹短视频推广红色文化,接待多所团队并担任讲解员传承红色基因;为黄芩茶、牡丹种植引入新技术,开发“红色+状元文化”旅游线路,建设休闲农业园、牡丹园,带动民宿与餐饮发展,助力村集体经济增收。

赋能——在乡野沃土中播种希望

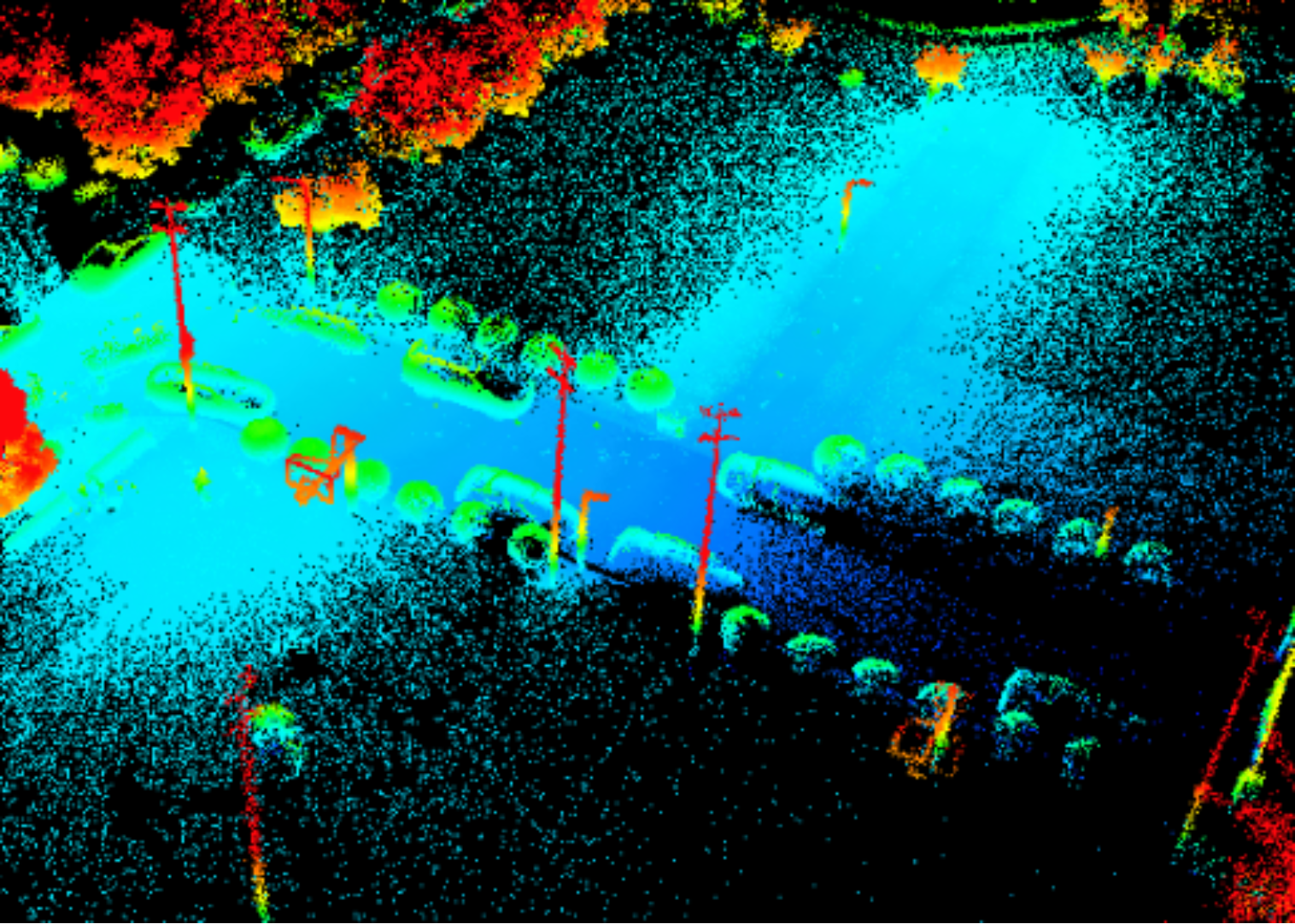

建筑与测绘工程学院“绘青筑梦”实践团一分队进驻门头沟区龙泉务特菜基地,开展精准测绘服务。团队采用“三维激光扫描仪+地面全站仪补测”模式,完成 20 亩农场 10 个大棚的三维点云数据采集(总数据量约 35GB),精准记录作物分布与设施信息;基于测绘数据绘制农场管理地图及卡通风格游客导览图,有效提升农场生产规划与运营效率,推动工程测量技术与现代农业生产的深度融合。

首都青航——西达么无人机智农实践团聚焦门头沟区清水镇西达么村发展需求,开展“科技+乡村”赋能行动。一方面,对西达么像的轮廓细节、纹理特征及壁画的色彩层次、图案纹样进行毫米级精度扫描,生成三维数据与点云模型,实现文化遗产“数字永生”,为后续修复、线上展馆搭建及文创开发奠定基础;另一方面,通过三维激光扫描技术精准获取村内河道高程、断面等数据,建立河道三维模型,可模拟不同降雨量下的水位变化,为防汛预案制定、河道治理及生态修复提供科学依据,同时为村内桥梁建设等基建项目提供跨度、高度及基础位置等关键数据,避免因数据偏差导致的成本浪费。

机电工程学院“青野派”实践队入驻密云区金叵罗村完美生活农场,深度参与“农业+文旅”运营实践。队员们化身“生态卫士”,完成 2 公里周界驱蛇防护、2.5 公里主干道清洁及花卉种植全流程作业;发挥专业优势,参与无人机农田监测、地形测绘及 3D 农场模型搭建,运用 AutoCAD 绘制农场规划图,通过 15 天多岗位沉浸式实践,助力农场优化运营流程、拓展服务场景,推动传统农业向休闲体验农业转型。

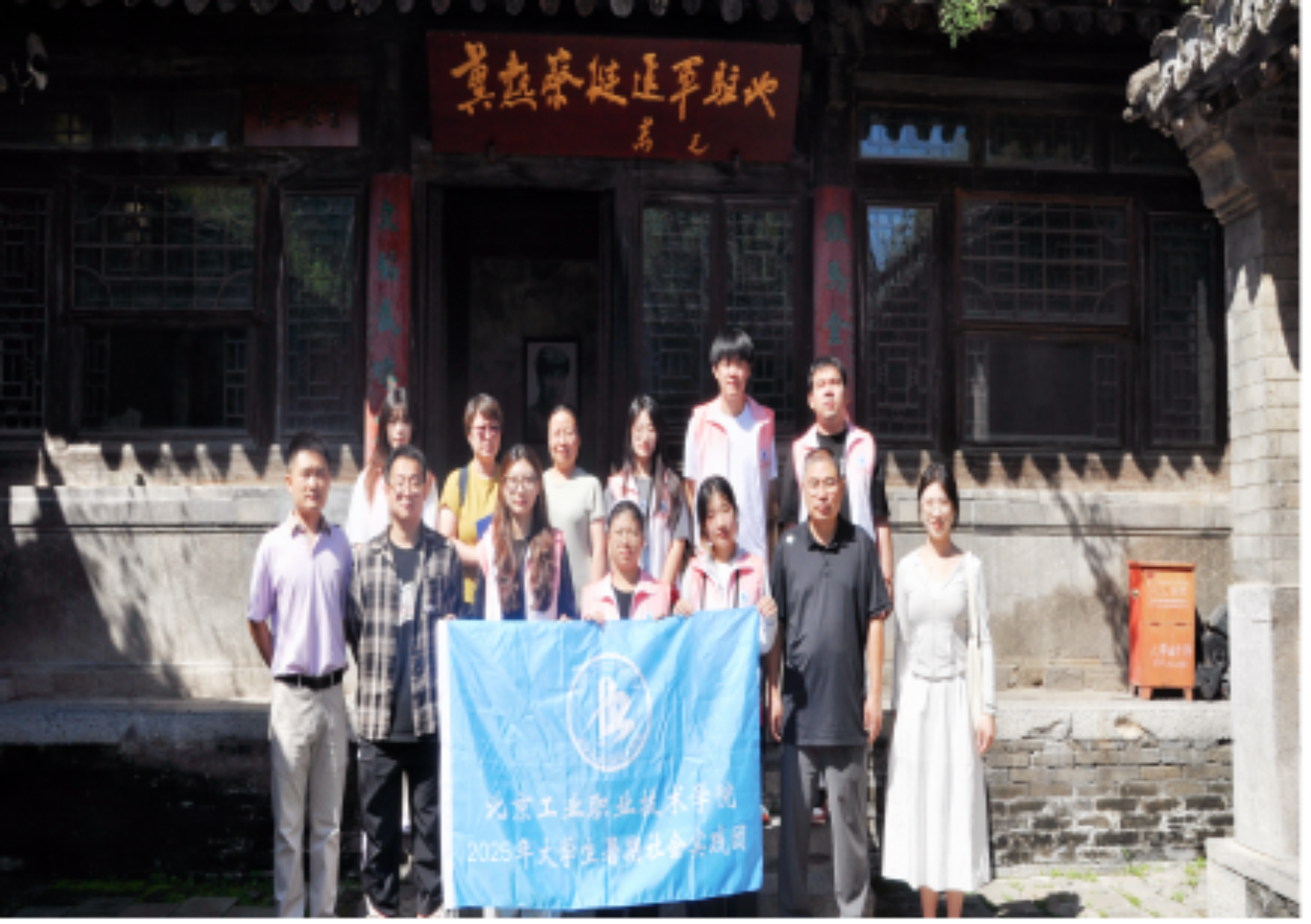

文法与管理学院“京韵西研·知行先锋”实践团在辅导员、专业老师、思政教师组成的导师团指导下,凭借学院在文旅规划、电商运营等领域的专业优势,前往门头沟区马栏村、爨底下村、灵水村三地调研当地旅游产业,开发研学产品。在马栏村推出“红色研学+绿色农产品”组合产品,开展电商直播培训;设计“重走进军路线”“红色密码破译”等适合青少年的红色研学互动项目。在爨底下村,策划了民宿文旅产品创新和传统村落休闲文化挖掘的专题培训方案。针对亲子客群,设计“古村建筑探秘”研学活动,通过手绘古村地图、测量四合院格局,让孩子了解传统建筑智慧。在灵水村,设计了“科举体验”研学课和“自然探索”研学路线,让参与者感受科举文化、亲近自然、了解生态。

文法与管理学院“法润银龄”实践团扎根门头沟区清水镇西达么村,以“法治护老+民生服务”为核心开展实践。团队通过支部共建座谈会精准对接乡村需求,在村民广场设立法律咨询台,聚焦宅基地纠纷、赡养问题等解答疑惑,发放《乡村法律常识手册》80 份;创新反诈宣传模式,播放真实案例录音、编写“三不口诀”,手把手指导 32 位老人安装国家反诈中心 APP;同步开展桶前值守、垃圾分类宣传、山林防火警示牌设置等环保服务,形成“普法+反诈+环保”的立体化乡村服务体系,为山区老龄化治理提供可推广的“西达么样本”。

文法与管理学院“陇驾庄法润护航队”赴北京市门头沟区陇驾庄村开展法治实践专项活动,围绕村治法治化、普法精准化和服务常态化,通过村规重塑、法治大篷车、情景剧汇演等七大专项任务,推动法治与乡村治理深度融合,成功化解纠纷、培育法律明白人,并形成可复制的“陇驾庄方案”,为民族村庄的法治建设注入青春动能,让法治星火在乡土中燎原。

信息工程学院“元阳筑梦”实践团赴房山区元阳水村,打造“数字+文化”乡村服务组合拳。同学们耗时四小时完成非遗主题墙绘,让古戏台墙面变身“文化画布”;计算机专业学生为村政府升级老化电脑系统,解决办公卡顿难题,并开展网络反诈宣传;AI创意团队深入采风,结合山梆子戏非遗文化素材开发特色IP,同步开展行走的思政课学习,实现“技术服务村务、文化赋能乡村”的双重目标。

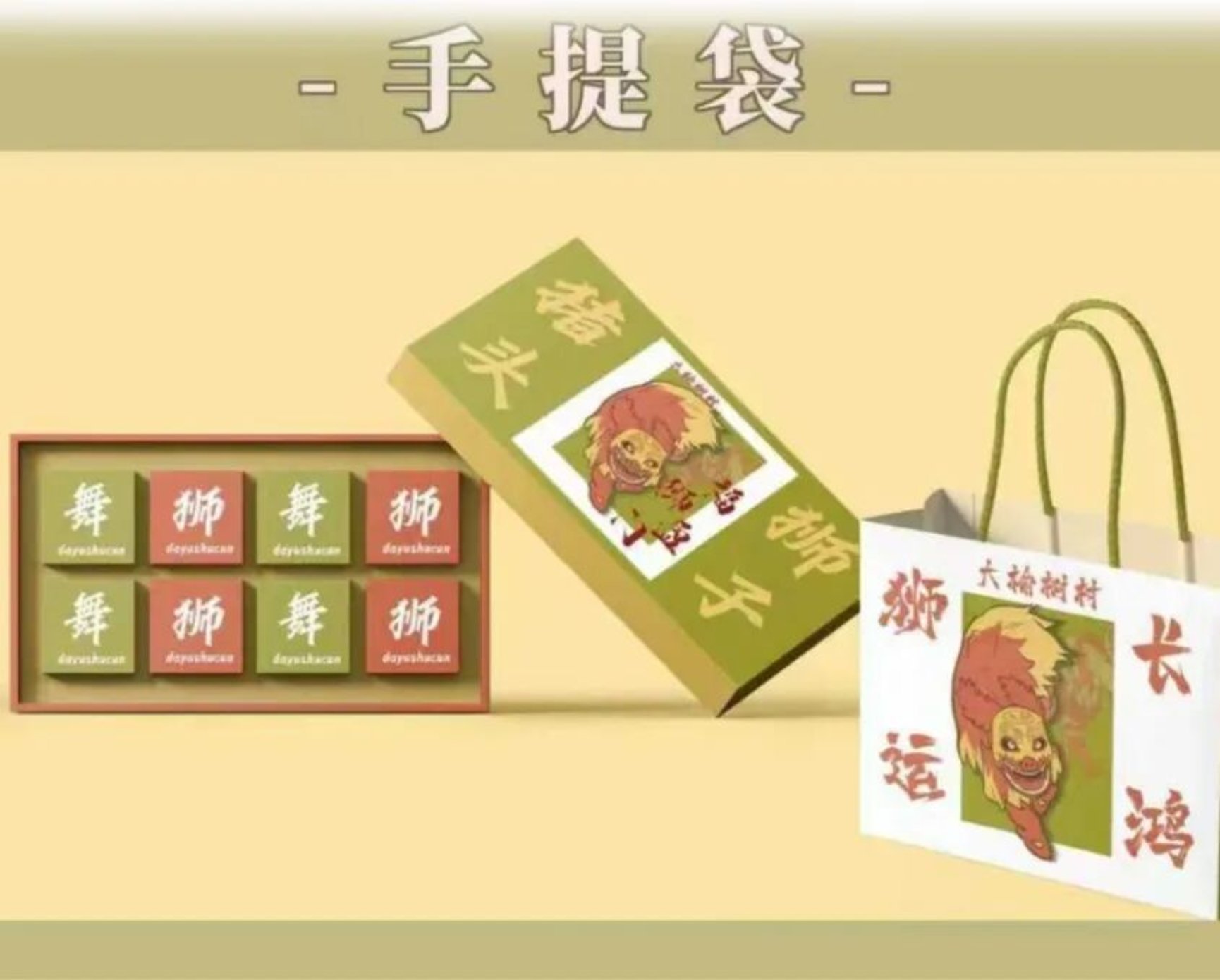

信息工程学院动漫集英社前往大榆树镇以青年视角为乡镇非遗传承贡献智慧。同学们深入大榆树镇,在走访中深入感受当地风土人情,真正实现了“沉浸式体验+创意转化”的实践目标。活动结束后,团队迅速进入创作阶段,将所见、所闻、所感转化为设计语言。经过多轮讨论、修改与完善,最终完成了一系列以“猪头狮子”为核心意象的文创设计方案,并已正式提交给大榆树镇相关部门。

担当——在基层一线中闪耀微光

建筑与测绘工程学院“绘青筑梦”实践团二分队聚焦北京中轴线文化保护与社区服务,走进西四北胡同调研历史文脉,在古代建筑博物馆担任志愿讲解员,向游客普及古建知识;针对胡同通学路墙面单调问题,策划并完成“童心向党”主题墙绘,为老胡同注入青春活力,实现文化传承与社区美化的有机结合。

城市安全学院“燎原星火”实践团扎根丰台区鸿业兴园南社区开展近两个月服务。团队先通过环境整治、入户走访梳理 23 条居民需求,建立 “需求清单”;再以 “安全卫士” 身份排查消防隐患 17 处、开展反诈宣传覆盖 200 余人;全程护航丰台区“街超”足球挑战赛,承担签到引导、应急保障等工作;启动“常态化执勤”计划,累计执勤 600 余小时,协助处理异常情况 70 余起,4 名队员获评北京市星级志愿者,用专业与坚守成为社区平安的“移动防线”。

城市安全学院安全应急志愿服务实践团赴门头沟蓝天救援队开展以“提升应急素养,赋能基层治理,践行使命誓言”为主题的社会实践。通过系统学习救援理论、认知专业装备、参与指挥车模拟演练以及深入社区开展应急宣传,团队成员掌握了多项应急救援技能,理解了标准化救援流程与协同作战精神,并成功向社区居民普及安全知识。实践最终实现技能提升、认知深化、服务落地三重目标,成员掌握2项以上技能,覆盖百余户居民普及知识,搭建校地联动桥梁,后续计划开展校内技能分享、推动“应急实训基地”建设及鼓励成员持续参与基层应急服务。

信息工程学院网络协会志愿服务团队作为“揭榜挂帅”项目团队,承接北京市“青年服务国家”专项第47号榜单“2025网民网络安全感满意度调查活动”。团队37人分为线上推广组、数据分析组、线下宣讲组、综合协调组,于7月22日-8月15日开展实践。线上通过亲友圈层、社区群、垂直平台等渠道分发问卷,累计收集 8520 份有效问卷(目标达成率 142%),采集量居全国高校第10名、北京第3名;线下走进房山区元阳水村,通过集中宣讲电信诈骗案例、入户交流(重点帮扶老年人,拦截 2 起诈骗事件)、互动问答等形式覆盖200余村民,发放263份原创宣传物料;9月16日联合北京市网络空间安全协会举办国家网络安全宣传周“校园日”活动。团队全员获“网络安全参与”实践证书,5人获“活动共建者”称号,1 人入选“安盾网络卫士计划”赴粤港澳大湾区开展研学宣讲。

暖心——在温情陪伴中点亮星辰

信息工程学院“悦读星辰”团队联合社区青年汇与康复机构,在石景山区残疾人职业康复中心开展为期六周的孤独症儿童绘本共读志愿服务。团队提前接受孤独症儿童沟通技巧、情绪安抚等专业培训,为每个孩子建立专属档案,通过一对一陪伴、互动引导、角色模仿等方式,助力“星”宝贝们打开心扉。15 名志愿者累计服务 180 小时,不仅完成绘本共读核心任务,还主动承担场地清洁、玩具整理等工作,用真诚付出见证孩子们从“低头沉默”到“主动互动”的成长蜕变,生动诠释“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。

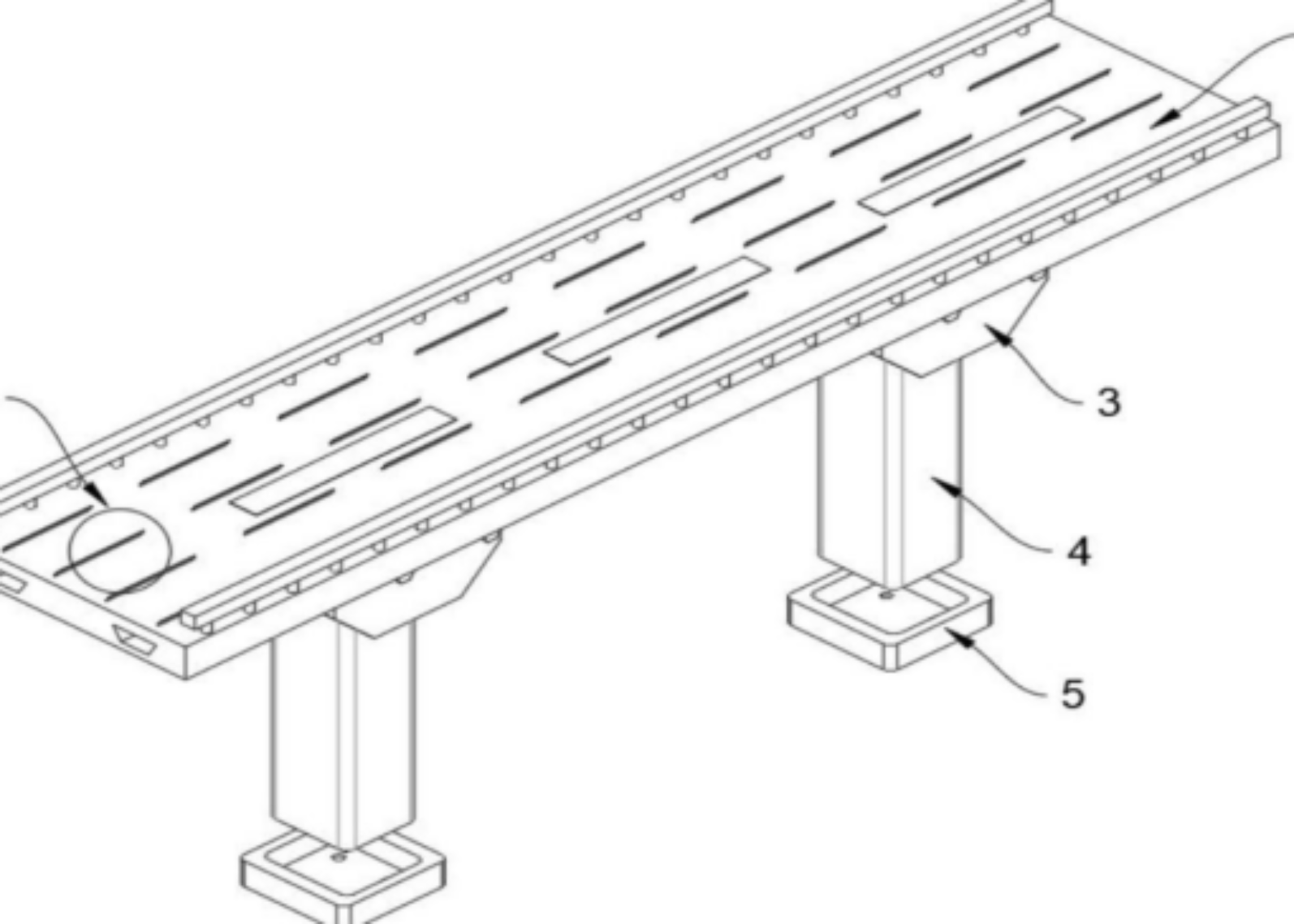

信息工程学院 “暖瞳筑梦” 实践团聚焦北京市盲人学校农业物联网设备维护难题,开展“智联田园,慧启盲校”实践。团队前期通过师生交流明确盲校痛点:农业物联网设备户外运行易故障(传感器失灵、控制器损坏)、数据传输不稳定、技术设计未适配视障需求;在实地调研中,参观校史馆了解盲校发展历程,观察盲生通过触觉、听觉学习农业知识的现状,发现学生在信息抓取、技能实训、自主研学等方面需智能辅助(语音导航、触觉反馈装置)。实践中,团队自主研发基于物联网传感技术的农业监测设备(实时采集数据并语音播报)、基于 YOLO 图像识别的盲人生活辅助眼镜(语音提示导航、物品识别),目前设备处于研制阶段,已获盲校师生认可。后续计划 6个月内优化设备电路,中期开发实时监测功能,长期推广至更多盲校,推动特殊教育与物联网技术深度融合。

砺技——在行业熔炉中锻造匠心

机电工程学院“雷小达”暑期实践团由机电2335班3名同学组成,赴丰台北京无线电测量研究所开展实训实践,聚焦“传承航天精神,体悟工匠之心”。团队通过与劳模工匠深度对话,汲取职业信念:航天总装岗位悦师傅强调“认同感、责任心、终身学习”,分享带领团队连续工作 54 小时保障导弹升空的经历;常老师指出航天人需“吃苦耐劳、精益求精”,建议年轻人学习老师傅工具摆放、图纸识读的严谨习惯;梁师傅提出“先教做人、再教做事”的培养理念,强调零件尺寸误差、设备参数校准的细节重要性;郑波师傅结合高凤林等工匠案例,鼓励年轻人 “沉下心专注岗位,主动适应企业需求”;张师傅解读航天“后墙精神”——“把自己当作最后一道防线,抢回前序延误时间,确保产品按时交付”。实践团成员在车间实操中践行工匠精神,从技术、历史、应用、精神四个维度认识航天事业,筑牢“科技报国、实业兴邦”的职业理想,为后续投身航天强国建设奠定基础。

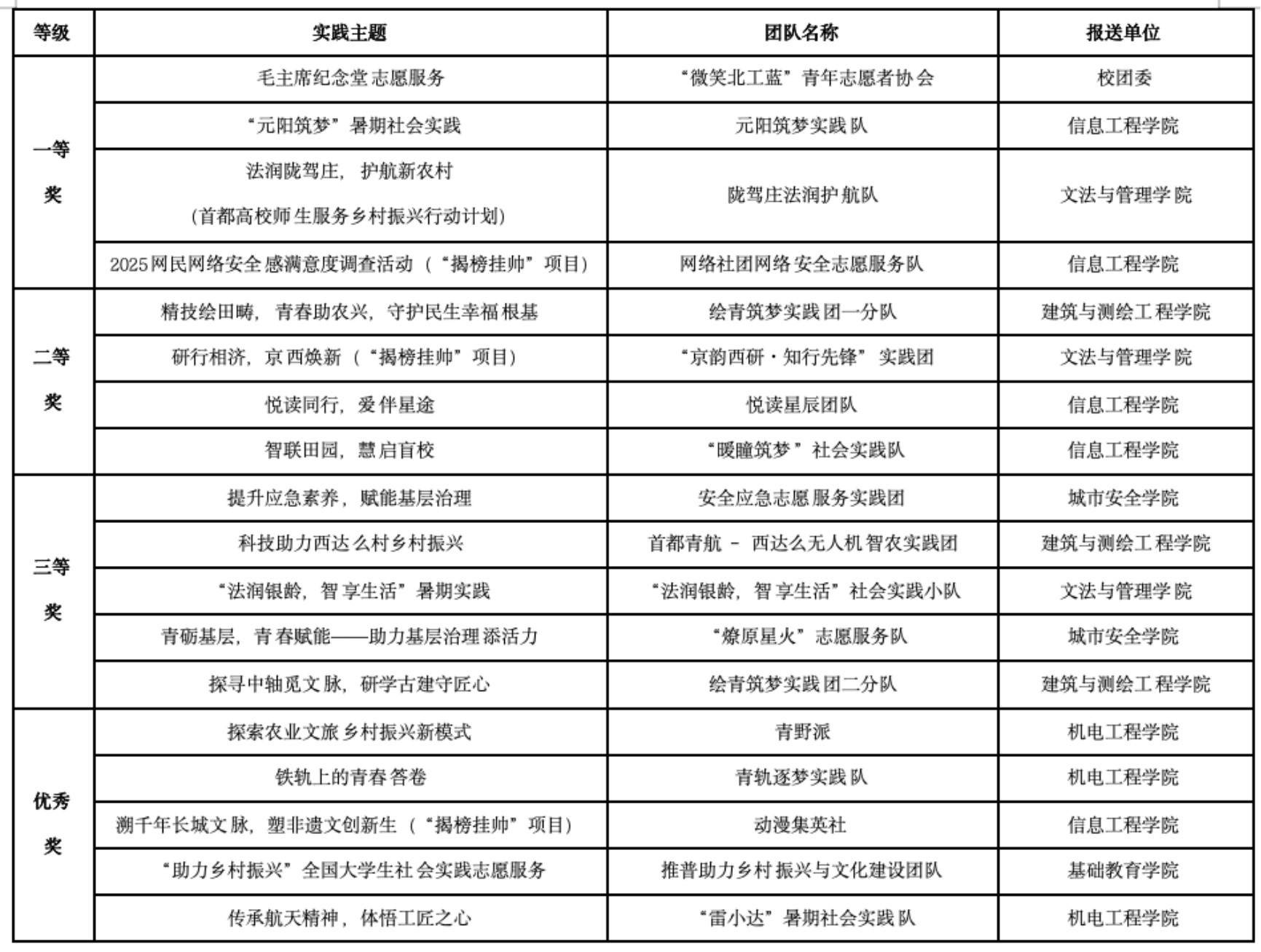

实践落幕,成长永续,暑期社会实践虽已收官,但青春奋斗的篇章永不落幕。为系统总结暑期社会实践成果,凝聚青年实践力量,10月9日校团委举办了2025年大学暑期社会实践成果汇报评比大会。各实践团队围绕实践主题,展示实践成果、讲述实践收获。最终4支团队获一等奖、4支团队获二等奖、5支团队获三等奖、5支团队获优秀奖。此次汇报大会不仅是对暑期实践的全面复盘,更搭建了 “实践+总结+提升”的闭环平台。

这个夏天,北工院学子们用专业所学回应社会所需,用真诚服务传递青春温度。未来,学校将继续架起“专业”与“实践”的桥梁,引导更多青年学子带着课堂里的知识、胸腔里的热忱,奔赴乡村振兴的田野、基层治理的一线、文化传承、科技报国的火热实践中,让青春在为中国式现代化奋斗的火热实践中,持续绽放绚丽之花!